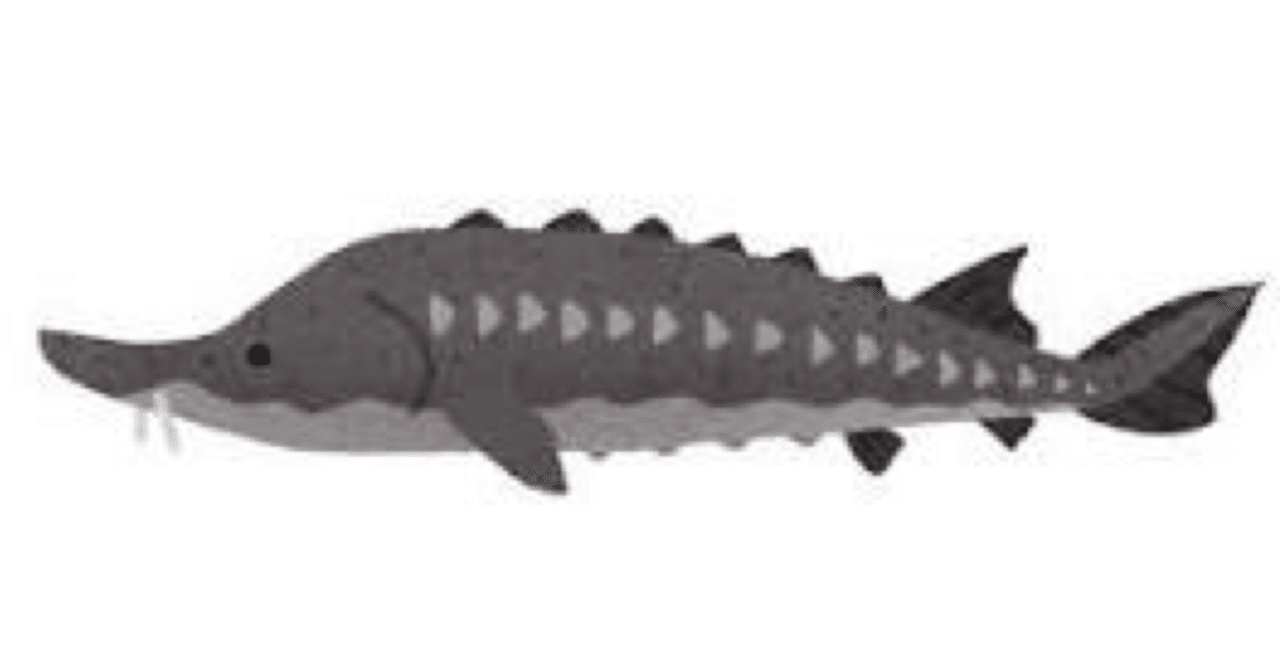

しかし、皆さんがご存じの「ジョーズ」は、魚類でも軟骨魚類に分類され、一方チョウザメは硬骨魚類に分類されるので、サメとは名ばかりでサメではないのです! 見た目はイカツイですが、実は歯もなくおっとりさんな性格でヒトを襲う事もありません!コバンザメはサメではない!

コバンザメはサメではありません。 エイやサメ等の軟骨魚類の仲間ではなく、スズキの仲間で硬骨魚類の仲間です。 サメのような形で小判が付いているから・・・コバンザメと名がついて紛らわしいですが、サメ好きは騙されませんよね?みなさんは、キャビアの親であるチョウザメが「サメ」ではないって知っていましたか? 実はチョウザメは、サメの仲間ではなく、シーラカンスと同じ古代魚の仲間なんです。 その形状がサメに似ている事と体の側面のうろこ部分の模様がモンシロチョウのように見える為「チョウザメ」と呼ばれているのです。

チョウザメはキャビアを取った後も生きていますか?サメと異なりチョウザメは体内環境調節に尿素を使わないことから、その身は臭みがなく、キャビアを取った後も食材として利用されたりします。 また、名前に「チョウ(蝶)」とついていますが、これは体の側面についている堅い鱗が蝶の形に似ていることに由来しています。 チョウザメのほとんどは河川で生まれ、海や湖などで成長します。

チョウザメは1回に何個卵を産みますか?

1回の産卵期に、メスは200万個から300万個の卵を産む。 ミズウミチョウザメという名前が付いているが、湖だけでなく河川でも見られる。チョウザメはロシアや北米などの主に淡水域に生息する。 かつて北海道の石狩川などにも 遡上 そじょう したが、今は日本の川や湖に野生のチョウザメはいないとされる。 歯がなく、人を襲う恐れは低いという。

シャチとサメはどっちが強い?

大きさや重さ、スピード、すべてにおいてシャチが上回っています。 また、一部のサメには、体を裏がえしにされると動けなくなる習性があります。 シャチはサメのこうした習性を知っていて、猛スピードでホホジロザメに突進して体をひっくりかえし、動けなくすることがあるようです。

世界中には100種類を越えるサメの仲間がいますが、その中でホオジロザメなどのごく一部のサメは、泳ぐことでこの呼吸孔に絶えず海水を送り込んで酸素を取り込んでいます。 そのため、泳げないと酸素を取り込むことが出来ずに窒息してしまうのです。

サメの卵はキャビアになりますか?

キャビアとはチョウザメの卵を塩漬けにした保存食の一つです。 現在、世界には26種類のチョウザメが生息していると言われています。 名前にサメとついていますが、サメの仲間ではありません。 サメと異なり体内環境調節に尿素を使わないことからチョウザメの身は臭みがなく、キャビアを取った後も食材としての利用価値が高いです。危機の原因は「キャビア」そして「流域管理の失敗」

また、個体数の著しい減少に伴い、各国がチョウザメの漁獲を禁止し、国際取引が規制されるようになってからも、密漁や密輸(違法取引)が横行。 「レッドリスト」でも長年にわたり、その問題がもたらす危機が指摘されてきました。お造りや寿司、マリネなど、チョウザメの魚肉の魅力が楽しめます。 煮てもチョウザメ特有のプリプリした食感が楽しめます。 しゃぶしゃぶなら身肉が引き締まって、さらに旨味がアップ。 また、皮を湯引きにして和え物にしても美味しくいただけます。

とんぶりの見た目や食感が、サメの魚卵であるキャビアに似ていることから「畑のキャビア」と呼ばれるようになりました。 とんぶりは直径1~2mm程度の粒で、深い緑色をしています。 キャビアとは色合いが少し異なりますが、どちらもツヤがあり小さな粒状であるため、見た目が非常に似ています。

サメは本当に人を食べるのか?しかし、人を襲うサメはほんの一部。 その代表格は、ホオジロザメやイタチザメ、オオメジロザメなど大型のサメです。 サメが人を襲う理由は、一つにエサと間違えてしまう場合です。 サメはアシカやアザラシなどを好んで食べますが、黒いウェットスーツを着て泳ぐダイバーの姿は、海中のサメから見れば、これら動物とそっくりに見えます。

サメは人食いですか?「人喰いザメ」はいるのでしょうか? 実は人を好んで襲って食べる「人喰いザメ」は存在 しません。 大型のサメの近くに人がたまたま居合わせた時、サメが人をエサと勘違いして襲 うことによって事故が起きるのです。

シャチは人間を食べないのはなぜですか?

動画のハイライト [🐋] シャチは人間を食べない理由として、人間が小さいし脂身が少ないため、味が不味いとされている。 [👨👩👧👦] シャチは社会性のある生き物で、家族で暮らし、親からの教育によって食べ物の好みが形成される。

クジラやイルカの仲間に分類されます。 おもに水温が低い北太平洋東部、北極、南極の沿岸に生息しますが、極地から赤道直下まで世界のあらゆる海域で見られます。 肉食で海の食物連鎖の頂点に立ち、シャチを襲う天敵はこれといっていません。 群れで協力して狩りを行うので「海のオオカミ」とも呼ばれています。泳いでいないと酸素を取り込めず死んでしまうため

エラ呼吸の仕組みは、エラを開閉することで水中の酸素を取り込みます。 一方で、かつおのエラは開閉する仕様になっていません。 つまり多くの魚が可能なエラ呼吸ができないのです。 そのためかつおは、口を開けて泳ぐことで水を取り込み、口内からエラに水を送ります。サメの最大の弱点は多くの神経が集まる鼻柱、蹴りを入れるなどの攻撃が効果的です。 しかし万が一噛み付かれ鼻柱を攻撃することができない場合、目やエラなども弱点。 諦めることなく攻撃することでサメが怯み口から離してくれる可能性が高まります。