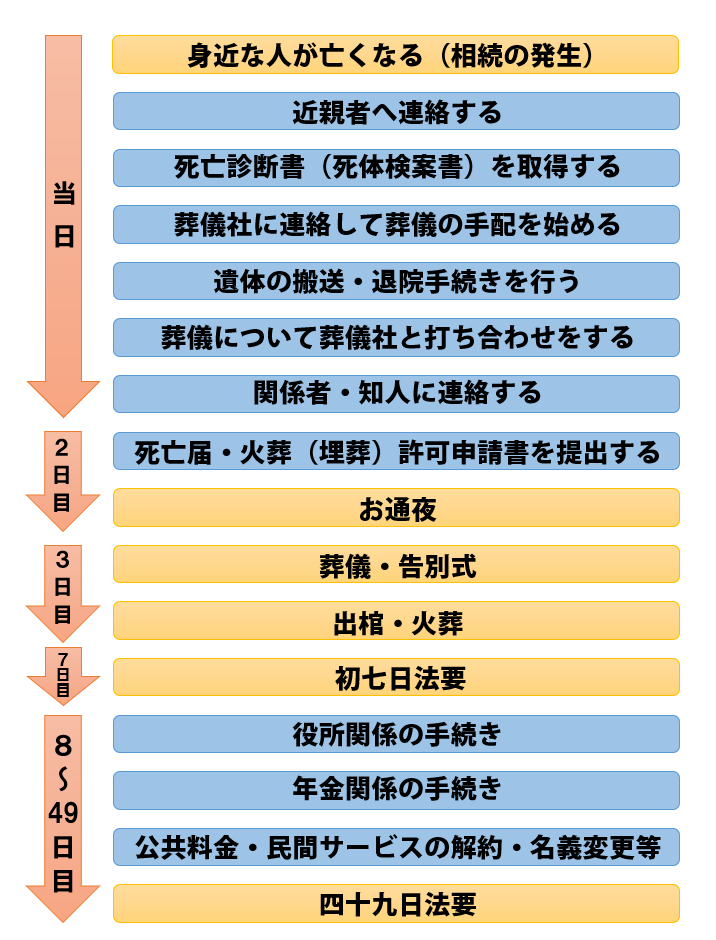

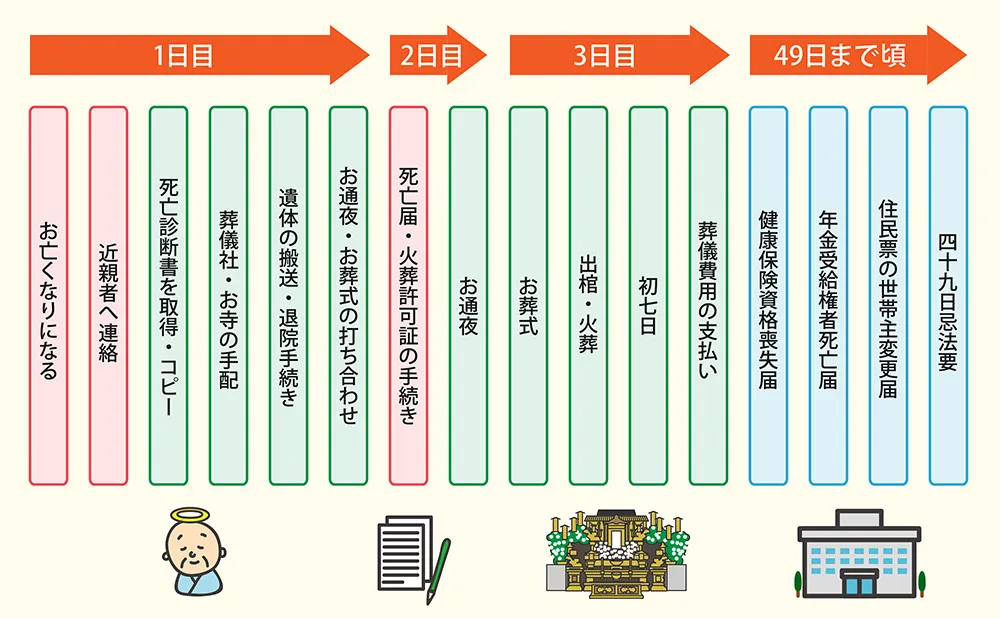

一般的なご遺体の安置期間は2~3日程度とされていますが、火葬場の状況によっては3日以上保管しておく場合もあります。家族・身内が亡くなったらすぐにやるべきこと

- 死亡診断書・死体検案書の発行を依頼する

- 故人の関係者に連絡する

- 葬儀社を選ぶ

- 遺体の搬送・退院手続きを行う

- 年金の受給を停止する手続き

- 各種保険の喪失手続き

- 雇用保険受給資格者証の返還手続き

- 世帯主変更届の手続き

死亡後に必要な手続一覧

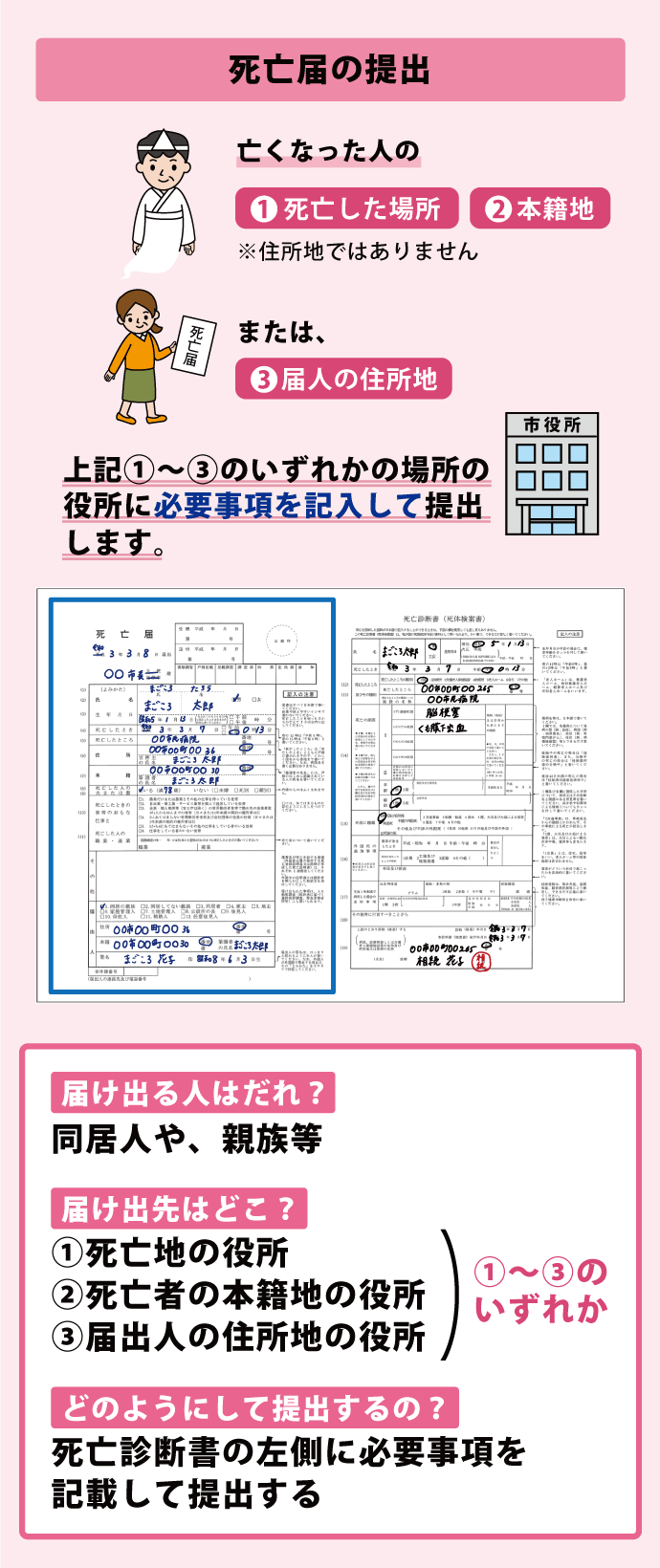

- 1 死亡届出の提出

- 2 火葬許可申請書の提出

- 3 世帯主の変更

- 4 健康保険の資格喪失届出

- 医療保険制度の概要

- 協会けんぽ(全国健康保険協会)の相続手続

- 国民健康保険の相続手続

- 後期高齢者医療保険の相続手続

親が死亡したら銀行口座はどうなりますか?故人の銀行口座は凍結されますが、なくなることはありません。 家族が亡くなったら、相続人の申告により故人の銀行口座は一度凍結されますが、相続人全員の同意により遺産分割協議を済ませたら、相続人が故人の銀行口座を引き継ぎます。 ※故人の銀行口座を引き継ぐ手続きに関しては、後ほど詳しくお伝えします。

亡くなった人の布団はどうする?

ご遺体を寝かせるための布団は、故人が使用していた物でかまいません。 もし、故人がベッドを使っていた場合は、ベッドでも問題ありませんよ。 布団やベッドの向きを選べる場合は、仏教のときは北枕か西枕が一般的。 しかし、向きを選べないときは、違う方角でも大丈夫です。腐敗は消化器系から始まり、身体全体へと進行していきます。 この進行の過程で腐敗ガスというガスを発生し、そのガスによって身体は膨張します。 その膨張に肉や皮膚が耐えられなくなると、体液が体外へと流れ出し、この状態が「身体が溶ける」と表現される理由です。

家族が亡くなったら、してはいけないことは何ですか?

忌中にしてはいけないこと

- お祝いごとの開催や参加 忌中ではお祝いごとへの参加や開催はできるだけ避けるべきとされています。

- 神社への参拝 神道では死は「穢れ」であり、神域に穢れを持ち込むことはタブーとされています。

- 神棚を開ける

- 飲み会やパーティーへの出席

- お中元やお歳暮を送る

- 旅行

- お正月のお祝い

- 結婚や入籍

喪中にやってはいけないこと

- 「明けましておめでとうございます」と挨拶すること

- 年賀状を出すこと

- 喪中はがきの書き方・送り方

- 鏡餅・門松などお正月の飾りをつけること

- おせち料理の中でおめでたい食べ物を食べること

- お屠蘇(とそ)を飲むこと

- 神社へ初詣に行くこと

- 結婚・入籍も避けた方が良い

後期高齢者が死亡したら給付金はもらえるの?

A. ご回答内容 後期高齢者医療制度に加入している方が死亡した時には、葬祭執行者(喪主又は施主)に、葬祭費として5万円が支給されます。 ※申請者以外の振込先口座を指定される場合は、申請者と代理人(口座名義人)の認印も合わせてお持ちください。親や家族が亡くなったときは、以下の手続きを初七日までにしなければなりません。

- 死亡診断書・死体検案書の受け取り

- 死亡届の提出・火葬許可証の受け取り

- 訃報の連絡

- 葬儀社へ連絡、打ち合わせ

- 葬儀の手続きと初七日

一旦、死亡により口座凍結されると、遺言書がなければ相続人全員で協力して預金の解約手続きを行うしかありません。 預金の解約手続きは、銀行の窓口で指示された書類を提出する必要があります。 預金の名義変更手続きに必要な書類は、遺言書の有無や遺言執行者の有無によっても異なります。

ゆうちょ銀行の預金口座解約の手順

- ①相続確認表の提出

- ②必要書類等の収集

- ③書類の送付または窓口の予約

- ④必要事項の記入

- ⑤入金完了

- ①亡くなった方の情報を記入する

- ②相続人関係者の情報を記入する

- ③解約する口座の情報を記入する

亡くなった人の隣で寝るのはなぜですか?遺体と一緒に寝る風習の由来はお通夜の儀式

お通夜とは、僧侶に読経をしてもらうだけでなく、夜通しで翌日の火葬や葬儀まで遺体を見守る意味も込められているようです。 そのため、地域によっては「夜伽」と呼ばれ、遺体と同じ場所、同じ寝所で朝まで迎える風習があります。

亡くなった人が寝ていた布団はそのまま使えますか?布団は生前に使っていたものでかまいません。 また、ベッドを使用していた場合はベッドでも問題ありません。 シーツや枕などに使用する布は白で統一します。

遺体が溶けるのはなぜですか?

腐敗は消化器系から始まり、身体全体へと進行していきます。 この進行の過程で腐敗ガスというガスを発生し、そのガスによって身体は膨張します。 その膨張に肉や皮膚が耐えられなくなると、体液が体外へと流れ出し、この状態が「身体が溶ける」と表現される理由です。

遺体の顔に被せる「覆い打ち」とは

その目的は、物理的には万一蘇生した時に呼吸などでそれがわかるようにするためであり、精神的には、死者の尊厳を守るためである。 遺体の状態に日ごとに変化していき、親族として見るにしのびない。 そうしたことから病院では死化粧が施される。家族が自宅で亡くなったら、まずはかかりつけ医か警察に連絡をする必要があります。 ご遺体を確認してもらい、死亡診断書もしくは死体検案書の発行を受けましょう。 その後はご遺体の安置、葬儀の打ち合わせ、菩提寺や親族への連絡という流れになります。亡くなった口座名義人の銀行口座は、相続手続きが終わるまで凍結されます。 口座名義人の財産を相続人でどのように相続するかが決まり、銀行口座の凍結解除の手続きを行うまでは、原則として預金を引き出すことはできません。