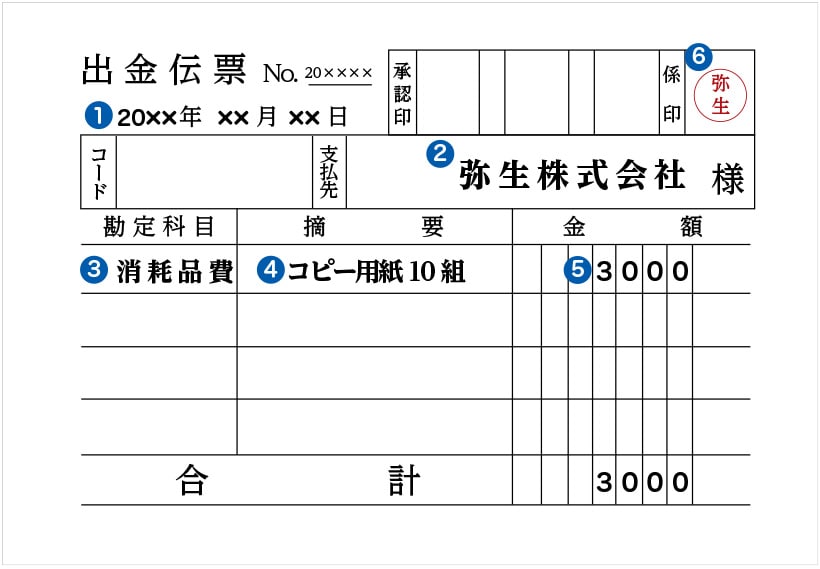

出金伝票の一般的な記入項目は、日付、支払先、勘定科目、摘要、金額、起票者です。 それぞれの欄に不備のないように必要項目を記入します。 また、高額の出金伝票を作成する際には、証拠となる書類も保管しておくとよいでしょう。右上などに押印欄がありますので、出金伝票を作成した人のハンコを押します。 認印でも問題ありません。 会社によってはハンコが不要であるケース、あるいは逆に上司の承認印が必要なケースもあります。 社内のルールに従いましょう。まとめ 出金伝票は、現金の支払いがあった場合に現金の支出を記録する、自社で発行できる書類です。 領収書がない際に代用として活用できますが、原則として領収書の提出が必要であることを覚えておきましょう。

出金伝票はエクセルで作ってもいいですか?実は、レシートや領収書がなくても、出金伝票に記入するような内容がしっかり残されていれば、経費計上は可能です。 つまり出金伝票を使わなくても、会計ソフトの摘要欄やエクセルシートにまとめてあれば、問題ありません。

出金伝票の支払い先はどこに書けばいいですか?

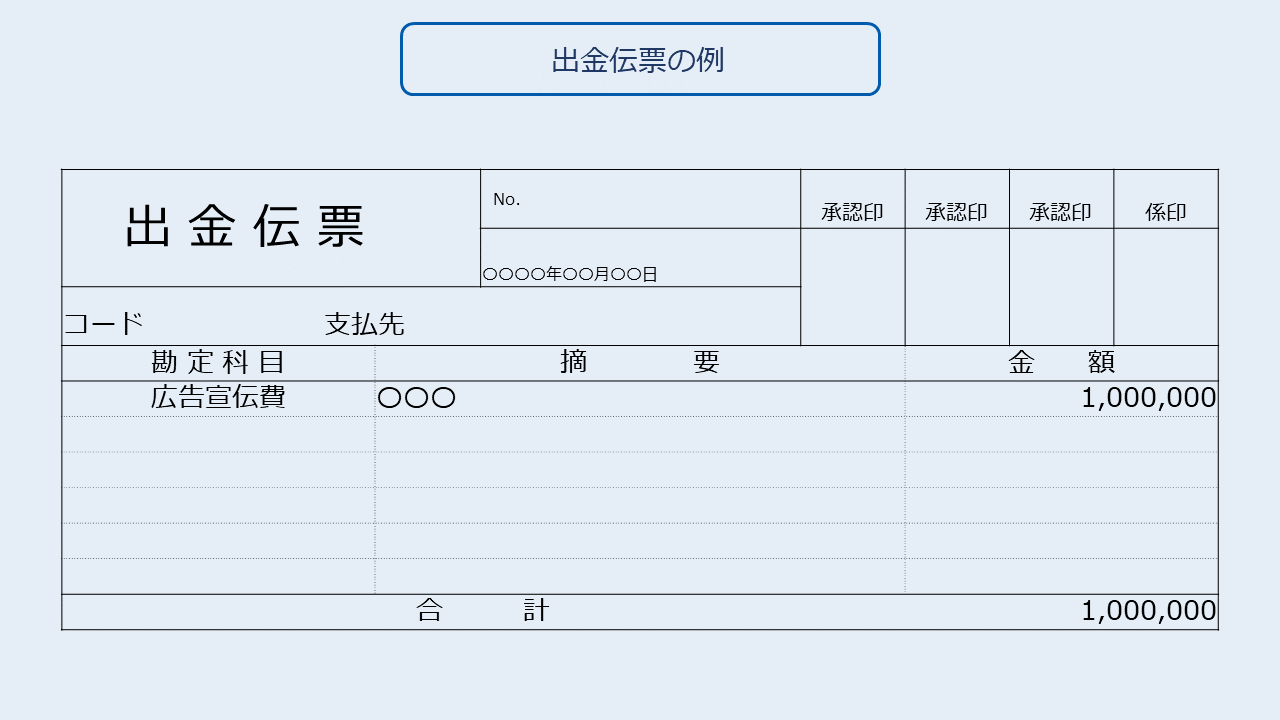

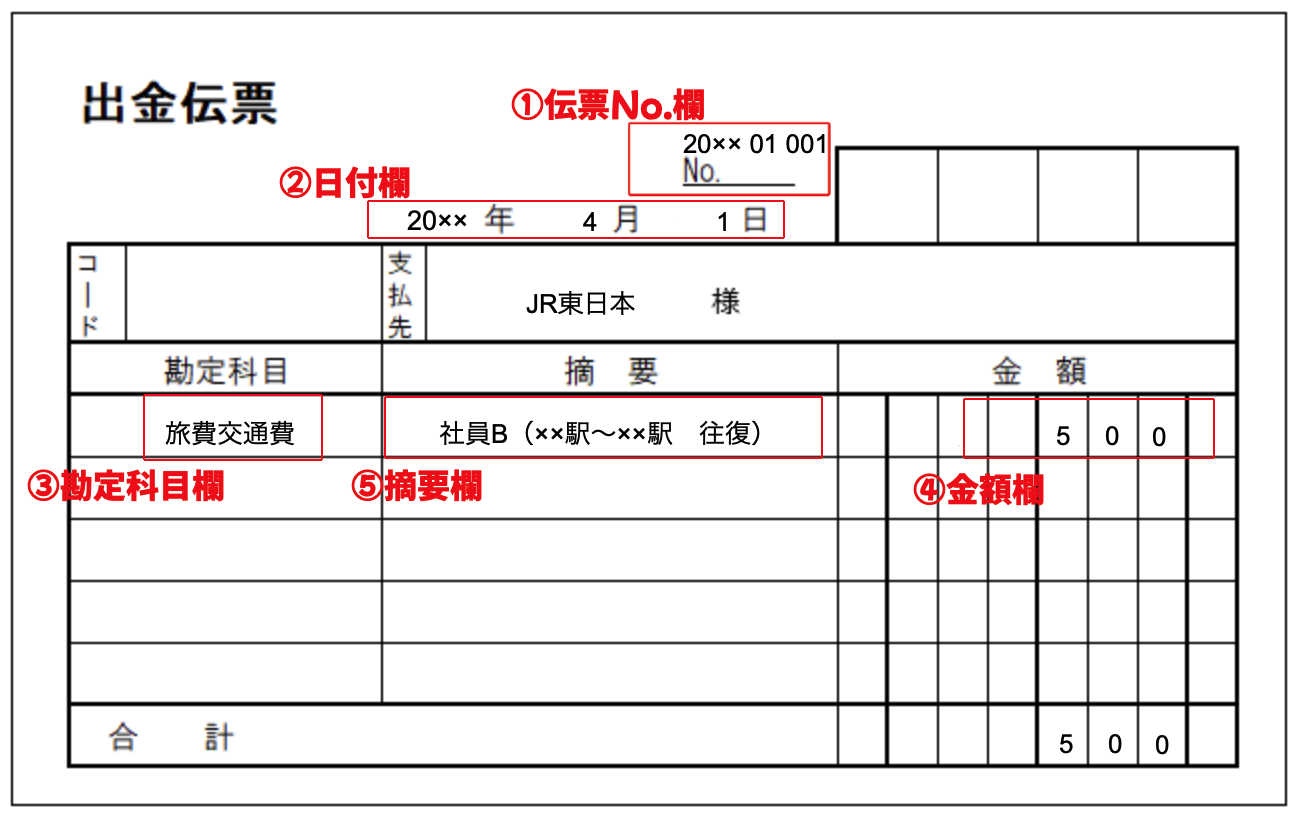

出金伝票の書き方、ポイント

支払先:現金を支払ったお店など相手先を記入します。 科目:勘定科目を記入。 旅費交通費、接待交際費、図書印刷費、諸会費、消耗品費、慶弔費などが該当します。出金伝票は自分で発行しますが、領収書は取引先が発行します。 入金伝票と出金伝票の違いは「企業に現金が入ってくるか出ていくか」です。

納品書に印鑑を押す位置は?

角印(社印)の押し方

見積書・納品書・請求書・領収書などの書類を作ったら、角印(社印)を押します。 角印は会社名・住所の右側あたりに押されることが多いですが、押す場所に正式な決まりはありません。 (会社名・住所に、少し重なるようにして押されることもあります。)

受領書も金銭の受け渡しに関わる文書となりますので、領収書と同様に印紙が求められます。 印紙を貼り付ける際には、必ず印鑑で割印を押しましょう。 割印がないと印紙の効力が無効になり、税務調査で指摘を受ける恐れがあります。 なお、電子契約サービス(クラウドサイン)を利用できる場合は、印紙は不要となります。

出金伝票はインボイスに対応していますか?

インボイスとしては発行できない

出金伝票を経費処理する際の注意点として、出金伝票は、インボイスとしては発行できません。 そもそもインボイスは、売り手が買い手に発行するものなので、出金伝票は、要件に合いません。会計ソフトや経費精算 ツール などを駆使すれば、 伝票を作成しなくても経費精算や会計が可能です。 しかし、いつ誰がどのような取引を行ったのかを確認するためには効果的な書類だといえます。 そのため、保存や必要はないものの、確認には有効な書類であるため、念のため保管しておくといった対策も大切です。出金伝票は、日付、支払先、支払金額、勘定科目、摘要、金額を正確に記入する必要があり、正確な情報を記入することで、会社や組織の明瞭な経費管理が行えます。 ここでは、それぞれの項目の書き方について、詳しく解説していきます。

押印と捺印をする位置

明確なルールは存在しないので、書式に沿って押印・捺印するとよいでしょう。 名前欄の横に「印」というマークがあれば、その上に重ねて押せば問題ありません。 ただし、印鑑証明が求められる重要書類の場合は注意が必要です。

印鑑の上手な押し方は?正しいはんこの押し方

- まずはんこを押す前に、印面を見て上下を確認します。

- 次に、印鑑を紙に対して垂直に構え、焦らないように紙に押し付けます。

- 紙に印面を押し付けたら、その状態のまま「の」の字を書くように力を入れていきます。

- 紙からはんこを離すときは、しっかりと紙を押さえて紙が動かないように固定しましょう。

受領印は誰が押す?受領書には、発行元担当者の押印があると安心です。 万が一トラブルが発生した際、受領書は証拠書類の一つとなる場合があるためです。 押印の代わりに、手書きのサインを記載しても問題ありません。 また、金額が大きくなりやすい企業間などでの取引の場合、社印を押すこともあります。

受領書に印鑑を押す場所は?

領収書に押印する場合、印鑑をどこに押すべきかの決まりは特にありません。 ただし、印鑑は領収書の発行者が押すものですので、発行事業者の名称や住所などが記載されている場所の近くに押すのが無難です。 通常は、発行事業者の名称などが記載されている右横の空白部分に押印します。

インボイスとしては発行できない

出金伝票を経費処理する際の注意点として、出金伝票は、インボイスとしては発行できません。 そもそもインボイスは、売り手が買い手に発行するものなので、出金伝票は、要件に合いません。 インボイス制度とは、正式名称は、適格請求書等保存方式で、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。認印において、「シャチハタ不可」とされるのは、「本当に本人が同意したのかの証拠になりづらいから」というのが主な理由です。 実印や銀行印などの届出が必要なハンコも、シャチハタが不可とされます。契約書への押印は、法的にはどの印鑑で行っても構いません。 「二段の推定」の効果も、実印に限らず、当事者のものであればどの印鑑でも発生します。 ただ、認印等での押印が本人の印鑑によるものであることを証明できないと、二段の推定の効果は発生しません。