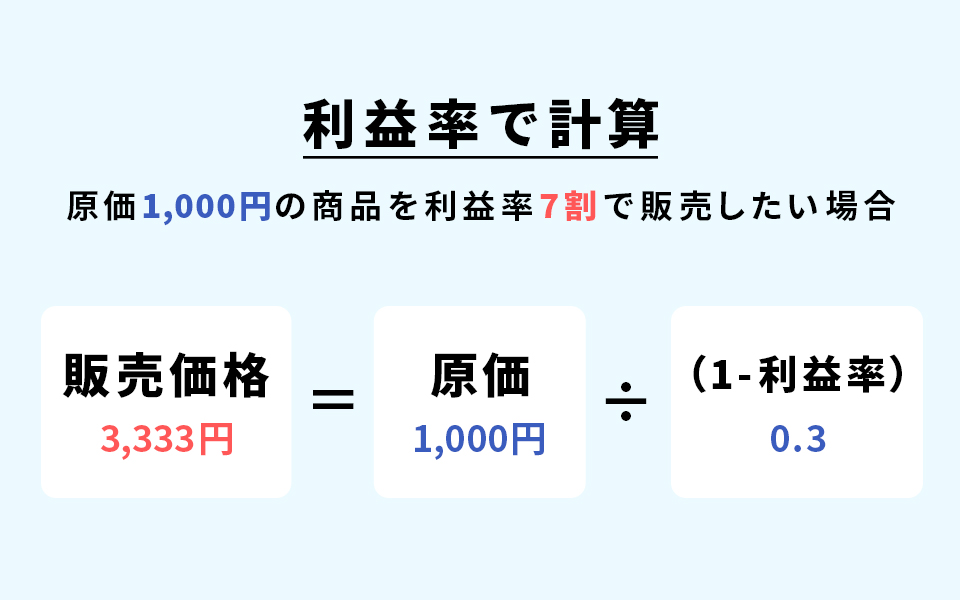

ちなみに原価が1,000円で利益を3割乗せる場合の計算は「設定価格=原価(1,000)÷原価率(1-0.3)」となるため「1,000円÷0.7≒1,428円」となります。利益率は次の計算式で求められます。 たとえば、原価70円の小物を100円で販売すると売上総利益は30円です。 計算式にあてはめると「30÷100×100」で、利益率は30%です。20%の利益率はどのように計算しますか?

- 20%を小数で表すと、0.2になります。

- 1から0.2を引くと、0.8になります

- 商品の元の価格を0.8で割ります

- その答えが、利益率を20%にするために設定する価格となります。

1000円の3割の利益はいくらですか?計算式は、原価÷(1-希望利益率)=販売価格となる。 例えば、原価1,000円の品物に3割の利益を確保したい場合の販売価格は、1,000円÷(1-0.3)=1,429円となる。

3掛けで売るといくらになりますか?

100円×30%=30円となります。 3割にするという意味です。 100円であれば100×0.3=30円になります。 一般には売価の3割が原価の意味ですから3.3333・・・・倍になります。2021年に経済産業省が行なった「企業活動基本調査 」では、主要産業における売上高営業利益率の平均値は3.2%であることがわかっています。 また、各主要産業を見てみると、製造業の平均が3.4%、卸売業が2.0%、小売業が2.8%でした。

利益を求める計算式は?

利益率にはいくつか種類がありましたが、基本的には「売上総利益÷売上高×100」で求められます。 売上総利益は、売上高から売上原価または製造原価を差し引いたものです。 例えば、原価500円、価格1,000円のアクセサリーを販売した場合、売上総利益は500円となります。

利益 ÷ 売上 × 100 = 利益率

でパパッと算出できます。

利益率は何パーセントが理想ですか?

純利益率の目安は、業界や規模によって異なります。 一般的には、5%以上であれば良好な状態です。 10%以上であれば優秀な企業と判断できます。 しかし、これらはあくまで目安であり、絶対的な基準ではありません。原価率の計算式は原価率(%)=(原材料費)÷(売上高)×100です。 例えば、ランチメニューを1000円で提供し、材料を仕入れた値段が300円だった場合、該当のメニューの原価率=30%という計算になります。これは保険診療としての検査や投薬は健康保険法でそれぞれの点数が決められていて、1点=10円で計算されます。 例えば、検査=500点の場合、5,000円の検査費用となり自己負担額は負担割合が3割の人なら5,000円×3割=1,500円の負担となります。

「1割5分の利益を見込んで」というのは, 「1割5分増し」ということです。 1割5分とは,0.15倍のことですから, 「1割5分増し」というのは, 1+0.15=1.15(倍)のことです。

7掛けで売るとはどういうことですか?7掛けとは70%のこと、6掛けとは60%のことを指すので、7掛けの場合は、1,000円の商品を1,000円の70%、つまり700円で仕入れることができるということです。 もしあなたがお店でその商品を販売するのであれば、当然6掛けにしたいと考えるはずです。

6掛けで売る計算方法は?例えば、小売価格が1,000円の商品を600円で仕入れた場合、掛け率は「600 ÷ 1,000 × 100 = 60」の「6掛(60%)」となる。

利益率何パーが良い?

経常利益率の目安 経常利益率の平均値は一般的に4%程度と言われており、10%以上なら優良企業と判断できます。

利益の計算方法としては、収益である全体の売上高から、かかった費用を差し引きます。 例えば2000万円の収益のうち、コストとして1800万円かかった場合の利益は200万円という計算になります。 利益率の計算方法は、利益÷収益×100であり、このケースであれば200÷2000×100=10%となりますね。売上総利益は、売上高から売上原価(製造原価)を差し引くことで計算できます。 そのため、売上総利益を求める際は、まず実際に売れた商品の仕入や製造に直接かかった「売上原価」を算出する必要があります。 売上原価は期首商品棚卸高、当期商品仕入高、期末商品棚卸高の3つから計算します。収益から費用を差し引いたものである利益は、損益計算書においては売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益の5種類を算出します。