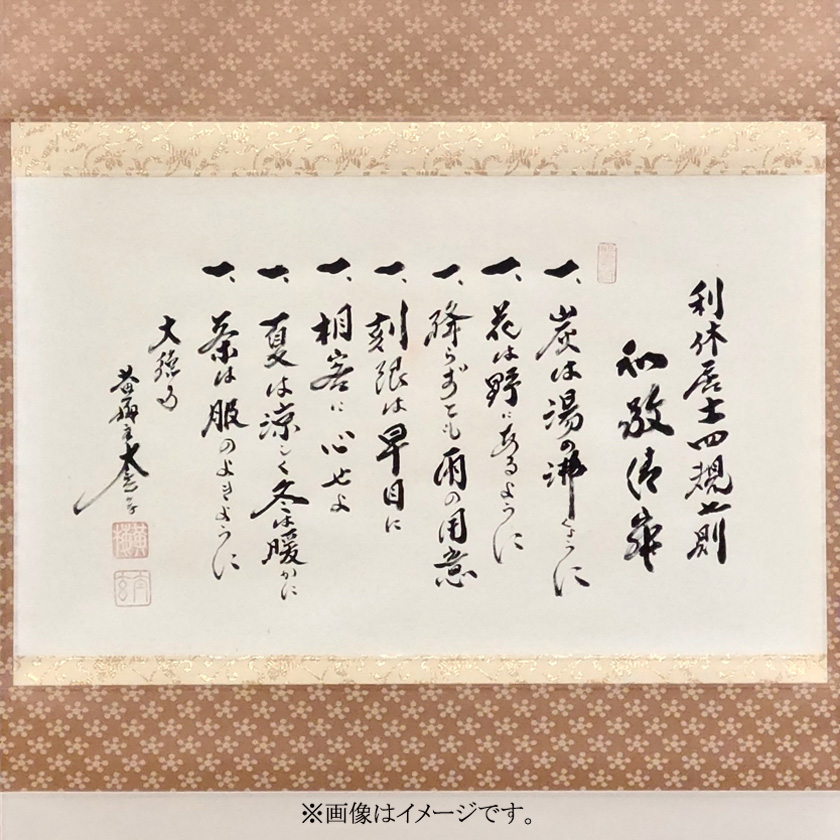

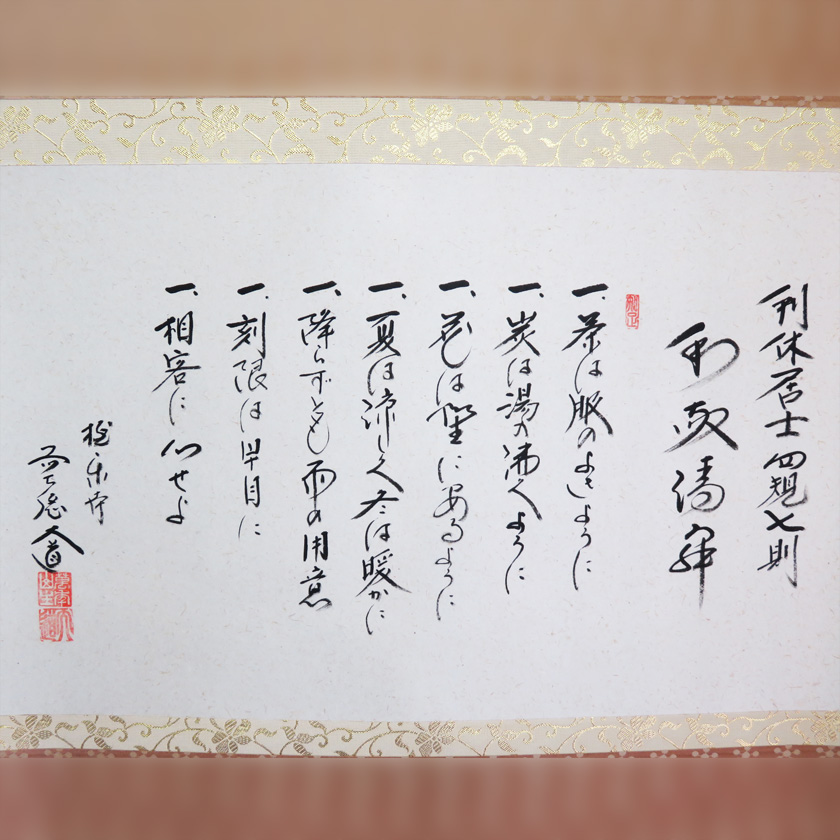

お茶会に行くと飾られる掛け軸にも載っていることもある四規は「和敬清寂(わけいせいじゃく)」のことを指します。 茶道における精神を標語という形でかんたん&簡潔に表現しながらも禅の心を取り入れたとされる標語です。 「和敬清寂(わけいせいじゃく)」こそが、茶道における精神!―七則― 利休七則(りきゅうしちそく)

そのとき 弟子 でし は「それくらいのことなら私もよく知っています」といいますと、 利休 りきゅう は「もしこれができたら、私はあなたの 弟子 でし になりましょう」といったそうです。利休七則 りきゅうしちそく

茶は服 ふく のよきように、 炭 すみ は湯の 沸 わ くように、夏は 涼 すず しく冬は 暖 あたた かに、花は野にあるように、刻限は早めに、 降 ふ らずとも雨の用意、 相客 あいきゃく に心せよ。

茶道の4つの精神とは?「お茶と禅は一体のもの(一味)だ」と訳される「茶禅一味」という言葉もあります。 茶道の四つの精神、『和(調和)敬(尊敬)清(清浄)寂(静けさ)』は、剣道など日本の武道全てに共通する精神でした」とチャネルさんは言う。

四規の読み方は?

良き言葉 「四規七則(しきしちそく)」千利休 茶道の心得千利休が茶道の心得を表したとされる七ヶ条のこと。

- 茶は服(ふく)のよきように

- 炭(すみ)は湯の沸(わ)くように

- 夏は涼(すず)しく冬は暖(あたた)かに

- 花は野にあるように

- 刻限は早めに

- 降(ふ)らずとも雨の用意

- 相客(あいきゃく)に心せよ

規とは何と読みますか?

規(読み)きする

七聖人(しちせいじん)とは、ブルガリア正教会と他の正教会でグラゴル文字とキリル文字の作成者および配布者として崇敬されている7人の聖人である。

利休の何がすごい?

わび茶を大成させたことで知られる千利休は、茶人としてはもちろん、堺の商人としても有名な人物です。 利休が作ったとされる国宝の茶室「待庵」や、茶道の三千家(表千家・裏千家・武者小路千家)の流祖としても広く知られていますね。ひょんな事から知ったこの言葉。 皆さんご存知ですか?? 千利休が説いた茶道の心得だとかー。日本の茶道の精神は、和敬清寂(わけいせいじゃく)と呼ばれる四つの精神を大切にしています。 和は調和や和楽を指す「和みの心」、敬は互いに尊敬し合うという「敬愛の心」、清は環境だけでなく「自分自身も清らかでなくてはならないという心」、寂は要らないものを全て捨て去り「安静を保つ心」を指します。

半東(はんとう) 亭主(東)の補助をする者のことをいいます。

「規摸」とは何と読みますか?き‐ぼ【規模・規摹】 ① 物の構え。 結構。 しくみ。

千利休の有名な名言は?"千利休の名言『稽古とは、一より習い十を知り、十よりかへる、もとのその一』を、千言堂の専属書道家が気持ちを込めて直筆いたします。 この言葉(一言)は名言集や本(書籍)などで紹介されることも多く、座右の銘にされている方も多いようです。

千玄室は千利休の子孫ですか?

千さんは大正12年生まれで、昭和39年に初代の千利休から数えて15代目の裏千家の家元になりました。 平成14年に、家元は長男に譲りましたが、その後も茶の湯文化の普及に努めるとともに、旧日本軍の特攻隊員だった経験を踏まえ、国内外で平和活動に取り組んでいることでも知られています。

1つ目の歌で「秋の野に咲いている草花を指折り数えると7種類ある」とし、2つ目の歌で「それは萩の花、尾花、葛(くず)の花、撫子(なでしこ)の花、女郎花(おみなえし)、また藤袴(ふじばかま)、朝貌(あさがお)の花である」と述べています。1. ぶんまわし、規度、まる、まるをかく。 2. のっとる、のり、はかる、手本、規範。名実ともに天下人となった秀吉によって利休は殺害された。