その結果、栄えある第1位は「越後の虎」こと上杉謙信。 2位の織田信長を僅差でかわした。 謙信率いる上杉軍は、手取川の戦い(1577年)で織田軍の渡河直後を急襲して大勝を収めたことが勝因となった。 パラメーター分析では、武力、魅力、知力、腕力が各5点、信仰心が10点となっている。世界的に有名な侍「宮本武蔵」は、生涯60回戦をし、一度も負けなかったと言われている日本で一番強い侍です。1位 織田信長「天下布武」をかかげ、武力による全国統一をめざした織田信長。

戦国時代で一番有名な戦いは?この日本史上屈指の有名な戦、関ヶ原の戦いこそが戦百景三作目の題材である。 このエッセイを読んでおられるような歴史好きならば言わずもがなであろうが、徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍による、天下分け目の大戦だ。

戦国武将で一番弱いのは誰ですか?

居城である小田城を何度も落城させたことから「戦国最弱」といわれる武将・小田氏治。 一方で「常陸の不死鳥」とも評され、愛される一面も持つ。徳川家康が勝利。 織田信長は,桶狭間の戦いで今川義元を破って勢いをつけ,京都で室町幕府を滅ぼしました。

戦国武将で一番弱い人は誰ですか?

居城である小田城を何度も落城させたことから「戦国最弱」といわれる武将・小田氏治。 一方で「常陸の不死鳥」とも評され、愛される一面も持つ。

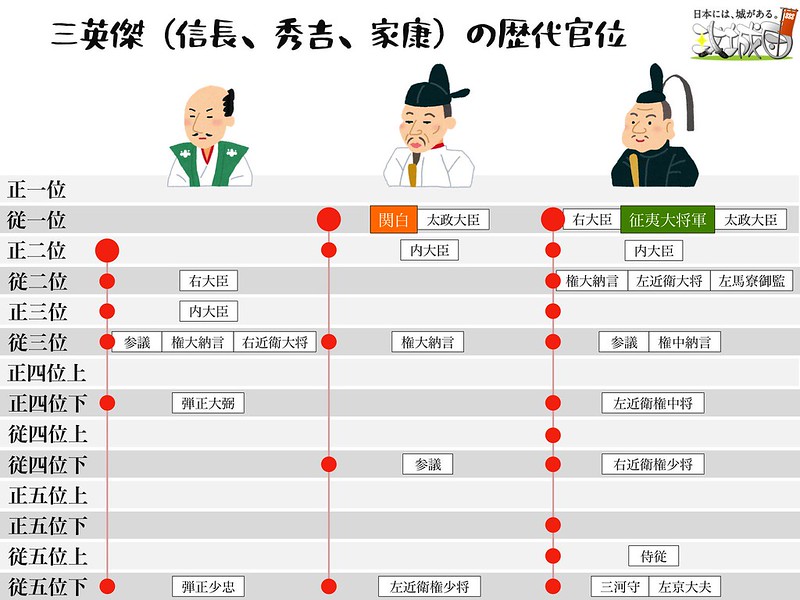

戦国三英傑の天下統一

「織田信長」、「豊臣秀吉」、「徳川家康」の3人は天下統一までに数々の合戦で勝利を収めてきました。 合戦において3人は、どのような戦略で勝利を収めてきたのかを、戦いが起こった経緯も踏まえて解説していきます。 合戦における戦略と、その結果がもたらした影響などを合戦ごとに紐解いていきます。

日本三大奇襲とは何ですか?

日本三大奇襲とは、戦国時代の特に有名、または奇抜な作戦をもとに行われた合戦のことで、「河越城の戦い」、「厳島の戦い」、「桶狭間の戦い」(おけはざまのたたかい)の3つを指します。「佐々成政」(さっさなりまさ)は、1536年(天文5年)頃から1588年(天正16年)5月14日にかけて生きた戦国武将です。 戦国時代から安土桃山時代にかけての大名であり、1582年(天正10年)には富山城の城主を務めた佐々成政は、「徳川家光」正室の外祖父としても知られています。信濃攻略の後半戦である村上義清との戦「上田原の戦い」は、信玄にとって人生初の負け戦であり、板垣、甘利といった重臣を失ったほどの大敗でした。 しかし、それはあくまでも戦場における敗北で、最終的には村上を打ち破っています。

その戦いで豊臣秀頼は徳川家康に敗北するが、「その敗因」はいったい何だったのか。

サイコパスの武将は誰ですか?そんなサイコパスの特徴を持った武将は少なくないが、宇喜多直家(うきたなおいえ)もそのひとり。 尼子経久(あまごつねひさ)、毛利元就(もうりもとなり)とともに中国の三大謀将と呼ばれている宇喜多直家。 その梟雄(きょうゆう)ぶりは、弟の宇喜多忠家(ただいえ)をして「兄は腹黒く、何をたくらんでいるか分からない。

戦国三大梟雄は誰ですか?一般的には「戦国三大梟雄」というと、斎藤道三・宇喜多直家・松永久秀の3人が挙げられると思いますが、このうち松永久秀は近年の研究でその逸話のほとんどが冤罪であるとわかってきたり、斎藤道三も大河ドラマで採用されたとおり親子二代での下剋上と定説が更新されたりと、意外とイメージ先行で語られている傾向が強いですね。

有名な侍大将は誰ですか?

有名な侍大将には、黒田氏の後藤又兵衛(ごとう・またべえ)や福島氏の可児才蔵(かに・さいぞう)がいて、その武功で大名レベルの禄高を与えられています。 家康の家臣では、本多忠勝や榊原康政が侍大将を経験しました。

川中島合戦はどちらが勝った

永禄4年の激戦のときは人的な被害は武田軍の方が多く、戦術的には上杉軍の勝利といえる。 しかし、結果的に川中島に残ったのは武田方であり、その後この地方を支配したことを考慮すると勝ったのは武田方といえる。戦国最強と謳われ、天下の織田信長を恐れさせながらも、志半ばで散った武田信玄。 天下を取ることは叶いませんでしたが、家臣や領民を愛し慕われた武田信玄は、今も甲斐の人々に愛され、郷土の星として燦然と輝いているのです。信玄は、生涯における戦(いくさ)の戦績は72戦中49勝3敗20分。 戦国時代最強の武将であった。 戦では兵士の数や陣地の場所などが重要視される。 しかし、実は肝腎なのは心理戦といわれている。