彗星(スイセイ)の別名。 太陽系の小天体。 白い尾を引いて見える。ほうき星は太陽に近づいて溶けるんですけど、冷蔵庫で作るような純粋な氷じゃなくて、砂粒や岩などの余計なものが一緒に凍っているので、溶けたときに出てきた砂粒が、最終的に太陽のまわりをグルグル回っているあいだに、地球にたまたまぶつかると流れ星になる。「すい星」と聞くと、太陽に一番近い惑星『水星(すいせい)』を思い浮かべる人が多いと思いますが、ここで紹介する「すい星」は、別名「ほうき星」と呼ばれている『彗星(すいせい)』です。

流星群の正体は何ですか?流星群はすい星からふき出した 砂粒 すなつぶ の流れに地球がぶつかったときに起こる現象。 砂粒 すなつぶ が地球の大気にぶつかったときに高圧・高温になることで光るプラズマ現象が流れ星の正体。

「ほうき星」とはどういう意味ですか?

ははき‐ぼし【箒星・帚星】

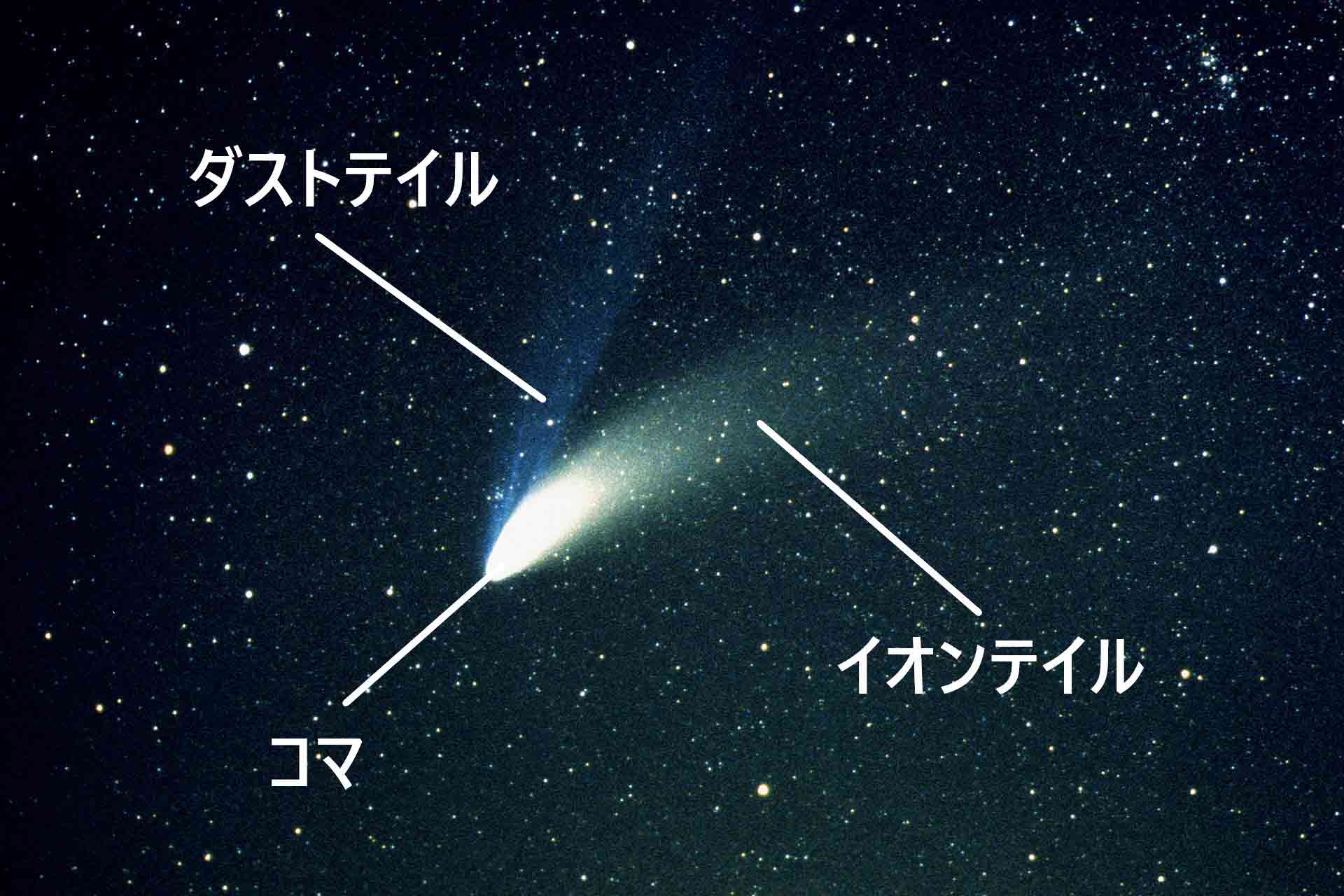

〘名〙 (「はわきぼし」の時代も) 軌道上を尾をひいて運行する星雲。 古くから、不吉の前兆とされた。 彗星(すいせい)。 ほうきぼし。彗星は、「ほうき星」とも呼ばれ、写真のような長い尾が印象的な天体です。

ほうき星のことを何と言う?

彗星 (すいせい) のこと。

ははき‐ぼし【箒星・帚星】

〘名〙 (「はわきぼし」の時代も) 軌道上を尾をひいて運行する星雲。 古くから、不吉の前兆とされた。 彗星(すいせい)。 ほうきぼし。

流れ星の正体は隕石ですか?

流れ星の正体は、太陽系を漂う小さな物質である。 これらが地球の大気圏に取り込まれ発光すると、流れ星として観測される。 流れ星は主に、彗星起源のものと、小惑星を起源とする物質に分けられる。 彗星起源の物質は数mm以下の粒子で、それより大きく溶け残った物質を隕石と呼び、多くは小惑星を起源とする。ハレー彗星(正式名称は1P/Halley)は怪物だ。 ピーナツ型の核は15×8kmほどの大きさで、氷とガスとちりからなるこのボールが太陽系で最後に見られたのは1986年。 2061年に再び地球の比較的近くを通過し、夜空の最も明るい星と同じくらいの明るさで輝くと予測されている。彗星(ほうき星) 「彗星のように現れる」という言葉がありますが、まさに彗星は前触れなく夜空に現れる天体です。

魔女の「空飛ぶほうき」は””broomstick”や”witch's broom”、”witch stick”と言います。

彗星の尾の名前は?一つは、ガスが作る「イオンの尾(または、プラズマの尾)」です。 放出された電気を帯びたガス(イオン)は、太陽風(注3) に流されて太陽とは反対の方向に細長く伸びます。 もう一つは、塵が作る「ダストの尾(または、塵の尾)」です。

箒星は何月に出現しますか?春に出現する「ほうき星」はパンスターズ彗星と呼ばれています。 3月10日頃、太陽に最も接近し、通過後の3月中旬は日没後、下旬以降は日の出前の夜空に出現するはずです。 この彗星が太陽へ近づくと、どれだけ輝きを増し巨大な尾を引くか、日本の夜空でどのように見えるか、まだ不明な点も多いようです。

地球に落ちてきた隕石は何個ありますか?

隕石はこれまで日本で51個、世界では約5万個が確認され、そのうち、落ちてくるところが目撃されたものを落下隕石、目撃されなかったがその後発見されたものを発見隕石とよんでいます(隕石のうち約4万個は南極で発見されたものです)。 これらの隕石には、数グラムの軽いものから数十トンの重さがあるものまであります。

巨大隕石が地球に衝突し、人類はおろか地表に住む生物の大半が死滅する--。 SF作品などでよくある設定だが、約6550万年前にメキシコのユカタン半島に直径約10kmの巨大隕石が落下したような大破局は、現在においても数日後に起こりうる――具体的な人類滅亡の可能性である。クリスマスの彗星 ハレー彗星が次に地球から見えるのは、2061年7月下旬だ。 1986年のときよりもはるかに地球へと接近すると予測されており、前回よりもずっと明るく見えるだろう。 この時期、空に不思議な明るい光が見える可能性は、クリスマスに関連している。また,ハレー彗星の最古の記録は日本書紀の684年の記録である. 日本最古の星食の記録は「舒明天皇十二年二月甲戌(7日),星月に入る」(640年3月4日)である.