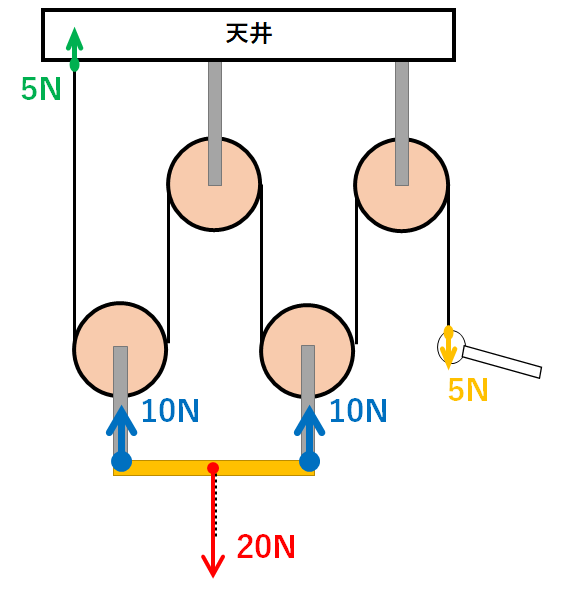

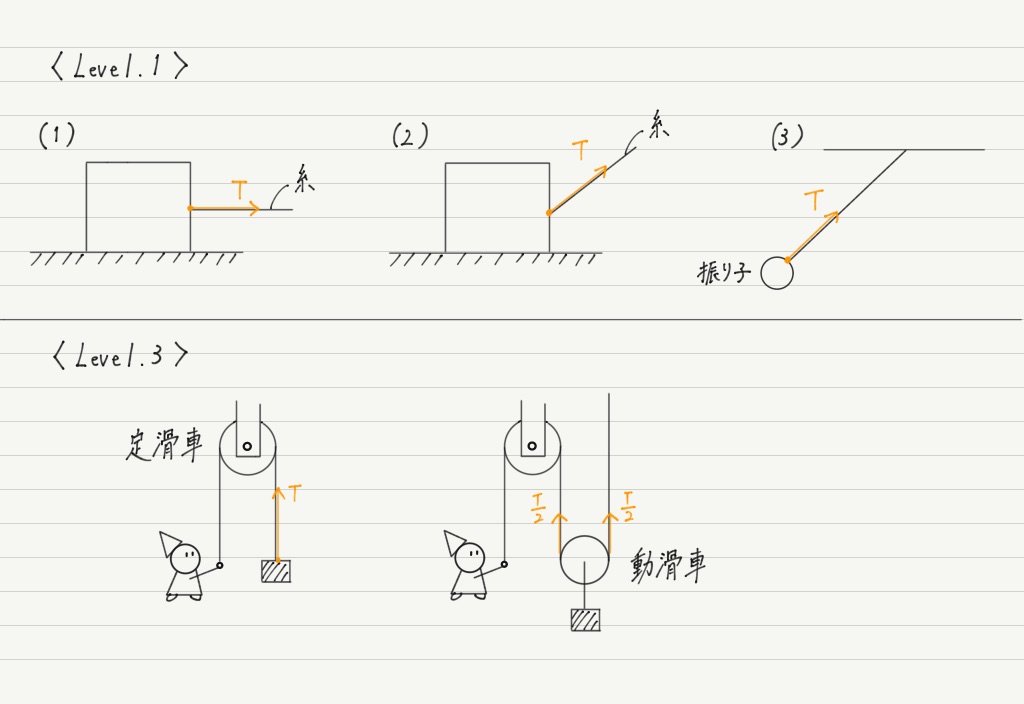

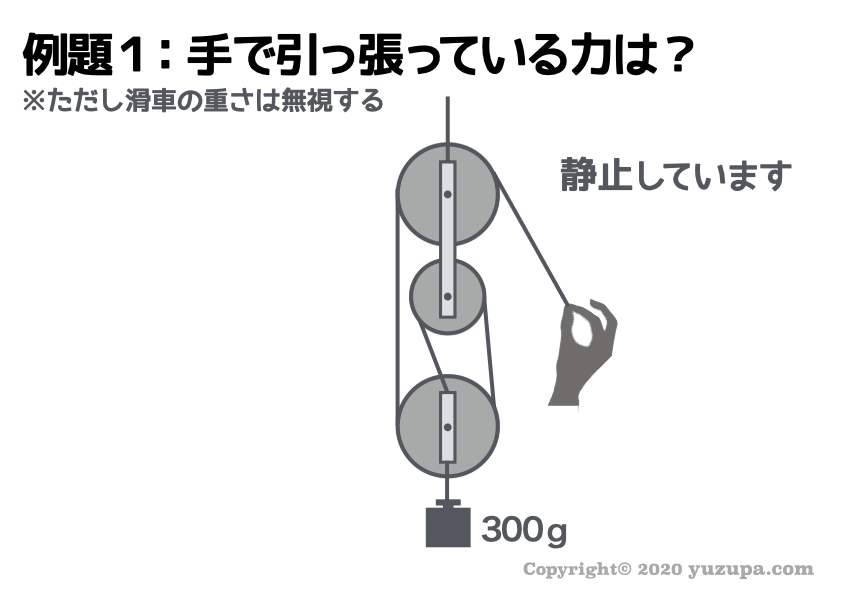

天井につながっているひもが,おもりにはたらいている重力の半分を支えているため,手がひもを引く力半分になります。 上の図からわかるように,動滑車を使うと,直接手で力を加える場合に比べて「力は1/2,ひもを引く距離は2倍」になります。動滑車をもう1つ増やすことで、さらに半分の力で持ち上げることができます。 重さは半分の半分、つまり4分の1の力になります。 20kgの荷物の場合、滑車や器具の重さを考えないとすると5kgの力で持ち上げることができます。 同時に、ロープを引っ張る長さも4倍になります。滑車とは、頭上の滑車部分にかけたロープ先の握り棒を持ち、両手を交互に上げ下げする器具です。 肩関節や肘関節周囲に痛みのある患者さんに適しております。 肩・肘関節の関節可動域の維持・向上、筋緊張の緩和、上肢の浮腫軽減、血行改善などの効果が期待できます。

動滑車の原理は?動滑車は、ロープの一端が固定されており、重量物は滑車に固定されています。 固定されていない側のロープを引き上げると、重量物を上げることができます。 このとき、重量物の重さの半分の力で持ち上げることができるようになります。

クレーン車はなぜ重いものを運べるのか?

クレーンのヒミツは滑車のしくみ

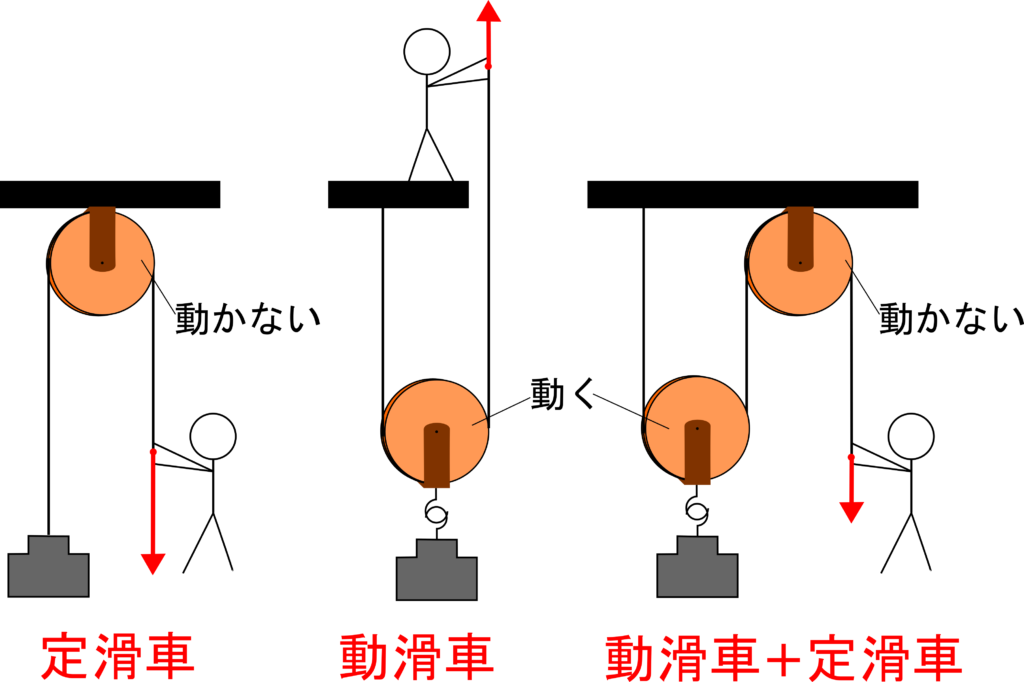

軸が固定されたものが「定滑車」、固定されていないものが「動滑車」、このふたつを組み合わせたものを「複合滑車」とか「組み合わせ滑車」と呼びます。 定滑車は力の方向を変えるだけなので、荷物を引きあげるには荷物の重さと同じだけの力をかける必要があります。ギリシャ人のプルタルコスの記述によると、古代ギリシャの時代に、アルキメデスにより滑車のしくみが考案され、実際に滑車が使われていたとされています。

滑車は誰が考えましたか?

ギリシャ人のプルタルコスの記述によると、古代ギリシャの時代に、アルキメデスにより滑車のしくみが考案され、実際に滑車が使われていたとされています。 その記述によると、大勢の人が乗っている軍艦を滑車を使って動かしたとされています。

ギリシャ人のプルタルコスの記述によると、古代ギリシャの時代に、アルキメデスにより滑車のしくみが考案され、実際に滑車が使われていたとされています。 その記述によると、大勢の人が乗っている軍艦を滑車を使って動かしたとされています。

定滑車にかかった力はなぜ半分になるのですか?

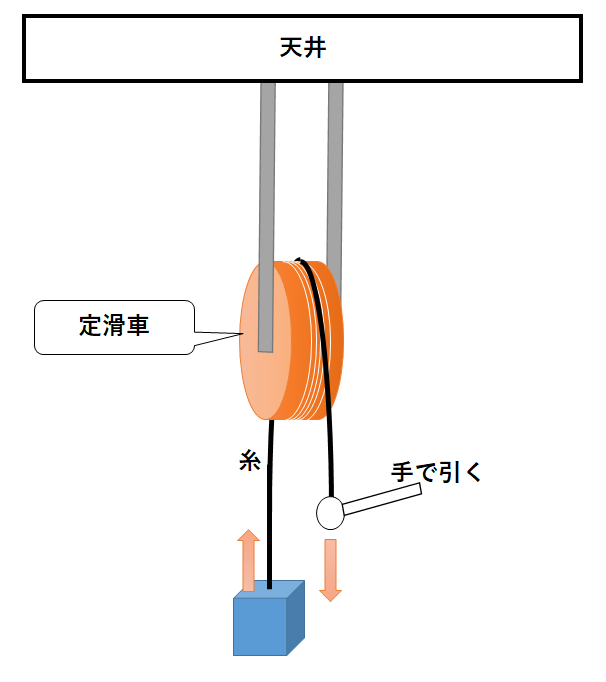

滑車を通したひもにかかる力は、滑車につるし た重りの半分になります。 その理由は、動滑車に つるした重りを 2 本のひもで引くため、滑車の 重さを無視すると、(重りの重さ)÷2 となる ためです。定滑車と動滑車の違い

定滑車は文字通り「固定」されている滑車で、ひもを引っ張っても滑車自体は動かないのに対し、動滑車は滑車自体が固定されていない「動く」滑車です。女性◆最大30kgまで

なお18歳以上の女性については、男性が取り扱える重量の60%にとどめるようにも推奨されています。 ただし重量を作業者の体重の40%以下にとどめるように推奨されています。

1人で持てる重さとしては、概ね体重の40%とされており、70kgの体重の人でおよそ28kgの荷物が一人で持てる重さの目安となる。

滑車を作った人は誰ですか?ギリシャ人のプルタルコスの記述によると、古代ギリシャの時代に、アルキメデスにより滑車のしくみが考案され、実際に滑車が使われていたとされています。 その記述によると、大勢の人が乗っている軍艦を滑車を使って動かしたとされています。

アルキメデスの法則とは?アルキメデスの法則とは、液体に浸かる物体には、物体が押し出した液体の重量に等しい浮力が働くという法則です。 例えば、水に浸かる物体の場合、物体を囲む水の量と同じ水の体積が、物体に加わる浮力として生じるということです。

10kgは何ニュートンですか?

ニュートン(英: newton、記号: N)は、 国際単位系(SI)における力の単位。 1kgの質量を持つ物体に1m/s2の加速度を生じさせる力で定義されています。 重力単位系(MKS)の重量キログラム(kgf)との関係は、下のとおりです。 1kgf=9.8Nまた、1000N=1kNとなります。

7年生の物理「滑車」の実験令和元年の20代「女性」の平均体重は52.0kg。 平成21年の平均体重は、50.7kgです。 つまり、10年で1.3kg増えたことになります。 30代はというと、令和元年の平均体重は54.3kgで、平成21年の平均体重は53.9kg。4~5歳ごろの子どもは身長が100~110cm、体重が15~18kgぐらいです。