「血漿」成分献血と「血小板」成分献血との違いは・血漿のほうが血小板よりも早く抽出できるので血漿成分献血のほうが、かかる時間は短い。輸血を受ける患者さんにとって、なるべく少人数の献血者の血液を使用する方が副作用発生の可能性が低く、体への負担が軽いことが分かっています。 つまり、400mL献血や、血小板又は血漿を採血する成分献血は、200ml献血に比べて献血量が多いことから患者さんにとってより安全であるといえます。献血後、血液が回復するまでの期間はどれくらいですか。

血漿成分献血の場合も1週間程度で元に戻ります。 通常200mL献血の場合、赤血球は約2~3週間程度で回復し、400mL献血の場合は、3~4週間で回復するといわれています。 女性は赤血球の回復が遅れることもありますので、年間の献血量が男性より少なく設定されています。

血漿成分献血の1回の献血量は?献血方法別の採血基準

| 成分献血 | 全血献血 | |

|---|---|---|

| 血漿成分献血 | 400mL献血 | |

| 1回献血量 | 600mL以下(循環血液量の12%) | 400mL |

| 年齢 | 18歳~69歳※1 | 男性:17歳~69歳※1 女性:18歳~69歳※1 |

| 体重 | 男性:45kg以上 女性:40kg以上 | 男女とも50kg以上 |

血小板と血漿はどれくらいで回復しますか?

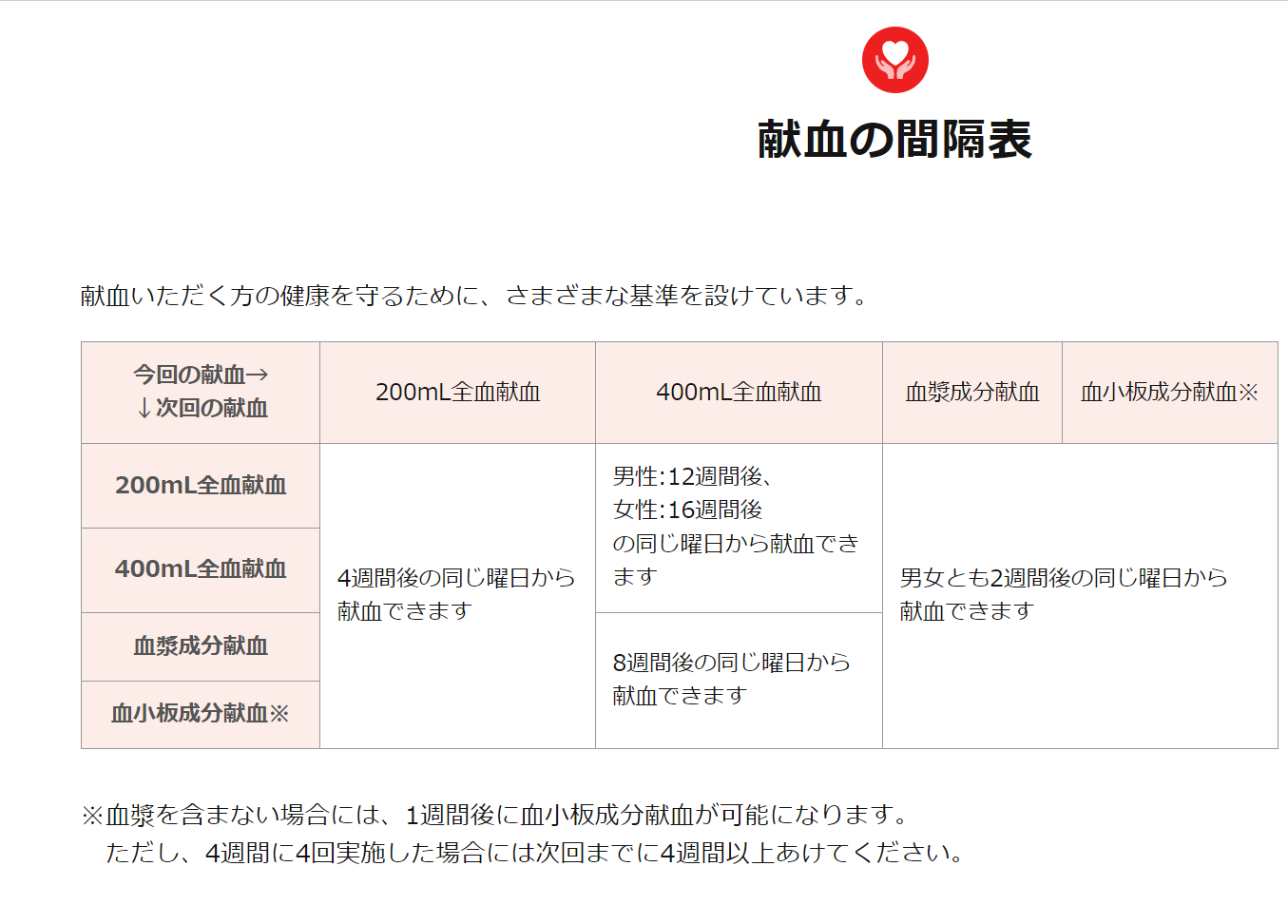

回復する速さには個人差がありますが、目安として、血漿成分は約2日、血小板成分が約4~5日、赤血球は約2~3週間で回復します。 献血していただく方の安全を最大限守るために、血液の成分が完全に回復するまでの期間を考慮し、献血の種類によってそれぞれ、次回献血いただける日までの日数を定めております。A4 問診や血液検査等が15分~20分、採血時間が全血献血は約5~10分、血しょう成分献血は約45分、血小板成分献血は約1時間かかります。

どんな人が献血をしたらやめたほうがいいですか?

血友病、紫斑病などの出血性素因、再生不良性貧血、白血病、真性多血症等に該当する方。 また、重症貧血にかかったことがある方は、献血をご遠慮いただいています。

A4 問診や血液検査等が15分~20分、採血時間が全血献血は約5~10分、血しょう成分献血は約45分、血小板成分献血は約1時間かかります。

血漿献血は何回までできますか?

献血の基準

| 系統 | 成分献血 | |

|---|---|---|

| 種類 | 血小板成分献血 | 血漿成分献血 |

| 血小板数 | 15万/μL以上 | - |

| 年間※3 (52週) 献血回数 | 血小板成分献血1回を2回分に換算して血漿成分献血と合計で24回以内 | |

| 年間※3 (52週) 総献血量 | - | - |

回復する速さには個人差がありますが、目安として、血漿成分は約2日、血小板成分が約4~5日、赤血球は約2~3週間で回復します。 献血していただく方の安全を最大限守るために、血液の成分が完全に回復するまでの期間を考慮し、献血の種類によってそれぞれ、次回献血いただける日までの日数を定めております。体内の水分が不足すると、血液の濃度が濃くなって血小板が多い状態になり、血栓ができやすくなります。 脳梗塞や心筋梗塞のリスクが高まりますので、意識して水分を摂取しましょう。 血小板は重要な役割を持つ血球ですが、基準値より多いと重大な疾患が潜んでいる可能性があります。

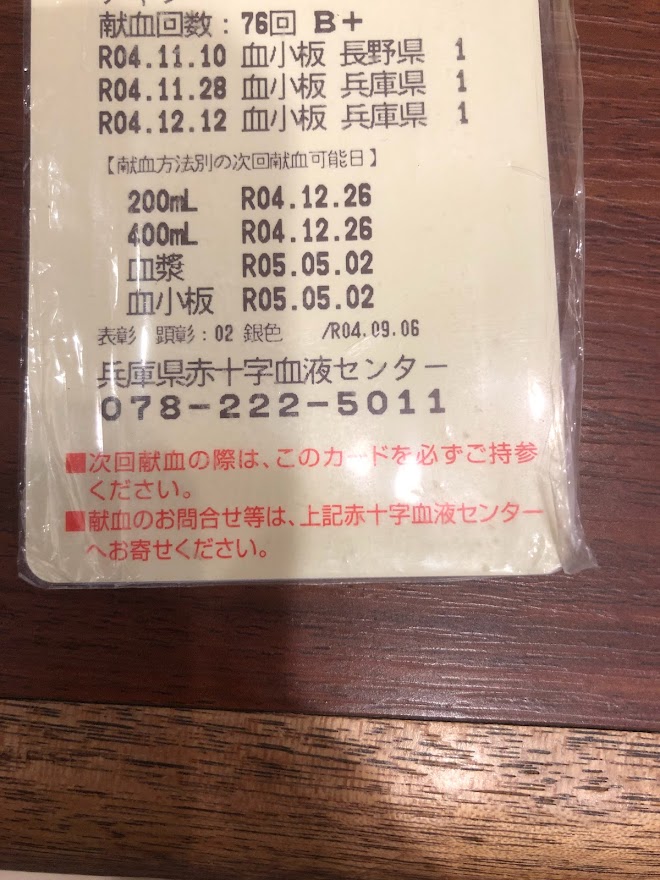

表彰について教えてください。

また、献血者顕彰規定にもとづき献血回数10回、30回、50回の節目に記念品を贈呈させていただいております。

なぜ献血は50キロ以上の人しかできないのですか?理由の1つは、高校生などの若い世代や体重が基準に満たない人に献血の機会を確保するためです。 400mL献血は年齢と体重の基準があり、男性は17歳から女性は18歳からで、体重が50キロ以上の人に限られます。 青森献血ルームによりますと、若いうちに経験するとその後も献血を続ける人が多いといいます。

血漿交換のデメリットは?血漿交換療法において考えられる主な副作用や合併症としては、血圧低下、出血傾向や凝固因子の低下、アレルギー、電解質や酸塩基平衡の異常、そして感染症があげられます。 血圧低下は合併症として最も多いもののひとつです。

血漿交換が行われる病気は?

血漿交換が行われる病気

- 劇症肝炎・肝不全などの肝臓の病気

- 血栓性血小板減少性紫斑病

- 重症筋無力症

- 多発性硬化症

- お薬が効かない進行している膠原病

体を傷つけないことが大事です。 食べ物、飲み物にも注意して。 血が止まりにくくなるので、出血を起こさないように注意することが大切です。 それには、ケガをしない、鼻を強くかまない、口の中を傷つけないように口腔ケアを行う、固い食べ物や熱い飲み物を控えるなど日常生活で注意できることは行って下さい。主な原因は血小板産生能力低下など3つ

大別して血小板数減少には骨髄における産生能力の低下、末梢における血小板利用・破壊の亢進、血小板の体内臓器での分布の異常─の3つの原因があり、先天性(遺伝性)血小板機能異常症では血小板数減少を伴うものと伴わないものがあります。表彰制度について教えてください。

A. 日本赤十字社は継続的に献血のご協力をいただいた方々へ感謝の意を表するため、その功労に対して表彰を行っています。 現在では、献血回数10回、30回、50回及び50回到達者で以後50回ごとに到達した方に、ガラス器を贈呈させていただいています。