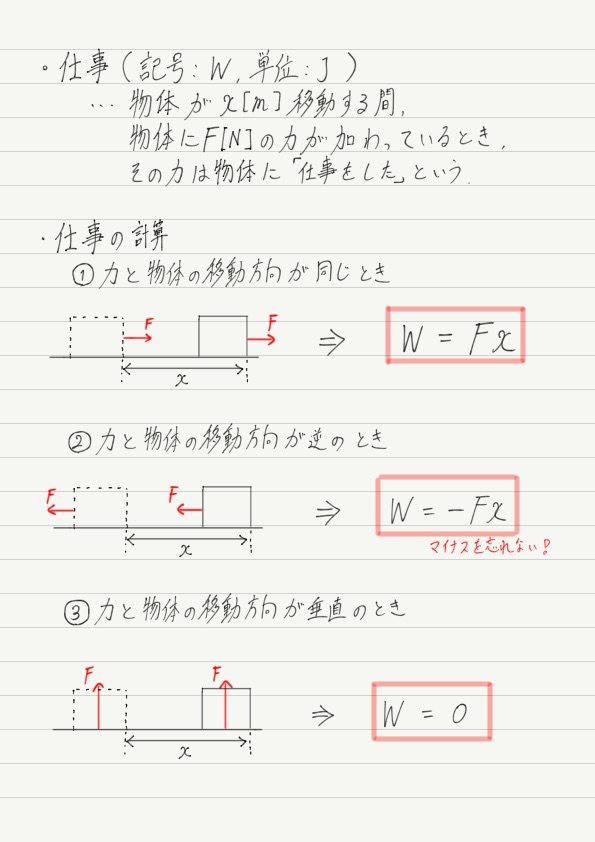

物体に力を加えて,その力の向きに動かしたときの,力の大きさと力の向きに動いた距離 との積を仕事という。 仕事の単位にはジュール(記号:J)が使われる。 物体に1Nの力を加 えて,その力の向きに1m動かしたときの仕事が1J(=1N・m)である。仕事の大きさ〔J〕=力〔N〕×距離〔m〕 まず、仕事の定義から確認していきましょう。 「物体に力を加えて、その向きに動かすこと」を仕事といいます。 つまり、仕事をするためには、物体に力を加えた上で、動かさなければならないわけです。仕事率 とは、「1秒間で何Jの仕事をしたか」ということです。 単位はW(ワット)です。

物理で「仕事」とはどういうことか?物理でいう「仕事」は、「物体に力を加え、物体をその力の向きに動かすこと」を意味します。 たとえば、Aさんが床に置いていた教科書を本棚に戻そうと持ち上げたら、Aさんは教科書に上向きの力を加えて、教科書は上に動きますよね。

中学校理科で「仕事の原理」とは?

動滑車やてこなどの道具を使った場合、物体を動かすのに必要な力は小さくなるが、力をはたらかせる距離は大きくなり、仕事は道具を使わない場合と変わらない。 このことを 仕事の原理' ( しごと の げんり ) という。回答 日常生活で私たちが使う「仕事」という言葉と,理科で使う「仕事」という言葉の意味は違います。 理科では,物体を持って前に移動するのは「仕事」したことになりません。 物体に加える力の向きと物体を動かした向き同じではないからです。

中学理科で仕事率の計算方法は?

仕事率は、仕事÷かかった時間

つまり、 仕事÷かかった時間 で求めることができます。 また、割り算で表して、 仕事/かかった時間 と答えても正解です。

動滑車やてこなどの道具を使った場合、物体を動かすのに必要な力は小さくなるが、力をはたらかせる距離は大きくなり、仕事は道具を使わない場合と変わらない。 このことを 仕事の原理' ( しごと の げんり ) という。

物理で仕事をしないとはどういうことか?

仕事をしないということは、 物体の持つ力学的エネルギーにまったく影響を与えない ということです。 つまり今回の場合では、重力だけがはたらく場合と同じように力学的エネルギーが保存されるのです。第16回 仕事を測る ~仕事の原理と仕事率~

物理では、物体に一定の力F〔N〕を加えて力の向きにx〔m〕移動させたとき、「力は物体に仕事をした」という。 てこや滑車を使うと力Fは小さくてすむが、移動距離xは長くなり、仕事の量は同じで「得をした」事にはならない。他の物体に対して仕事をする能力を「エネルギー」と言います。 エネルギーの大きさは、その物体が他の物体に対して、どれくらいの大きさの仕事をするかで表します。 エネルギーの大きさの単位は、仕事と同じでジュール(J)を使い、エネルギーの大きさが大きいほど仕事の能力が高いと言えます。

動滑車や斜面を使うと,物体を動かすために加える力を小さくすることができるが,力を加えて動かす距離が長くなるため,仕事の大きさは変わらない。 これを仕事の原理という。

中2理科で燃えるとはどういうことですか?物に酸素がくっつく現象を「燃焼」や「酸化」という

物から火が出て燃えることを 「燃焼」 と言います。

仕事率の出し方は?仕事率 は、 1[s]あたりの仕事 なので (仕事)÷(時間)で求める ことができますね。 クマちゃんがボールにした仕事をW[J]とすると、 仕事率P=W/t[W] 表すことができます。 仕事率の単位は記号 W で表され、 ワット と読みます。

仕事効率の求め方は?

例えば10人で生産できる作業に対し、実際の労働力が15人だったとします。 この場合は10÷15=0.666。 つまり66.6%になる計算です。 生産に要するエネルギー投入量の割合を表すため、無駄な投入が無いほど効率(数値)は上がります。

理科をなぜ学ぶのか。 それは私たちを取り巻く自然環境の中で、自分たちの生活をより安全で便利な豊かなものにするためです。 身の回りの自然界の繋がりが見え、法則をうまく使っていることが分かり、理科の知識が生活に役立っていることを実感するためです。ニュートン(英: newton、記号: N)は、 国際単位系(SI)における力の単位。 1kgの質量を持つ物体に1m/s2の加速度を生じさせる力で定義されています。 重力単位系(MKS)の重量キログラム(kgf)との関係は、下のとおりです。 1kgf=9.8Nまた、1000N=1kNとなります。解 説 道具を使って力を小さくすると,動かす距離は長くなる。 このように, 物 ぶっ 体 たい に同じ 仕 し 事 ごと をする場合,どんな道具を使っても,仕事の大きさは変わらないという原理。