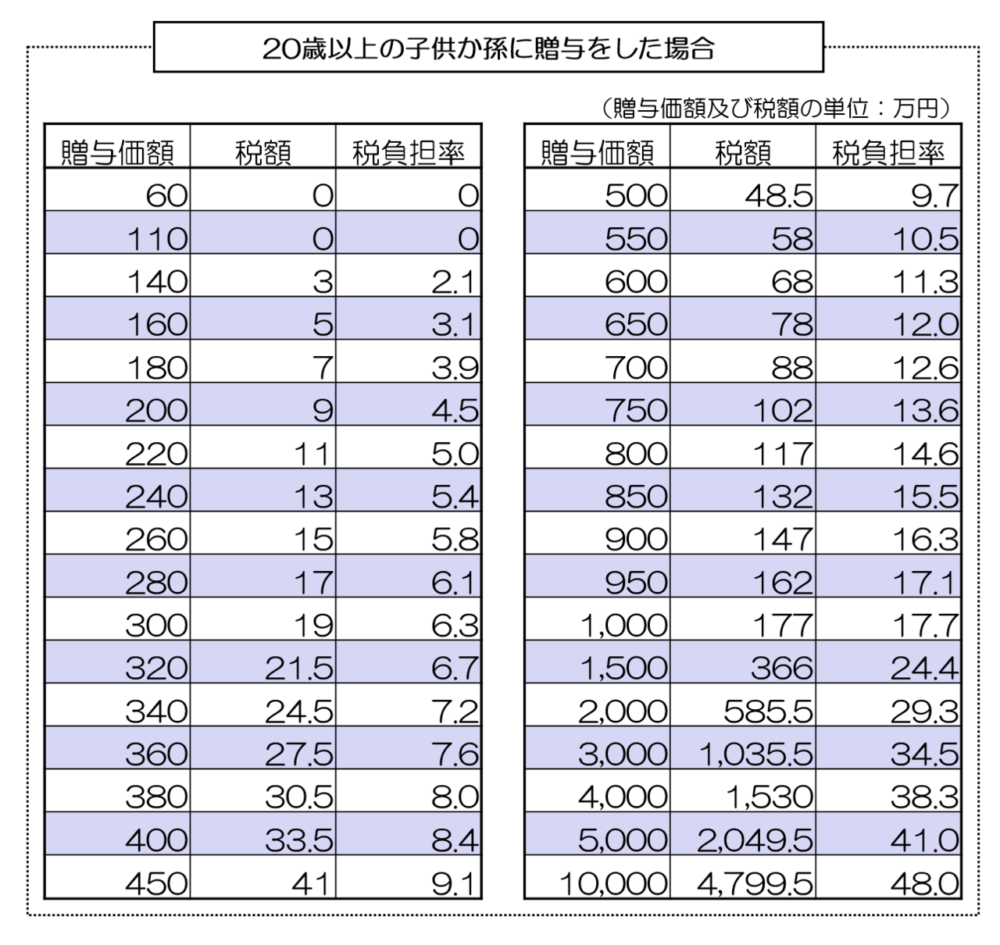

実際に5,000万円の財産を贈与した場合、基礎控除後の課税価格4,890万円に対する贈与税の税率は55%、贈与税額は約2,050万円になります。ただし、5,000万円がボーダーラインだと思っている方は注意が必要です。 相続税の基礎控除は2015年1月に改正されているため、現在の基礎控除は最低額が3,600万円になっています。 つまり、財産が5,000万円あると差額の1,400万円に相続税がかかります。500万円の贈与をした場合にかかる贈与税は48.5万円です。 500万円を贈与することによって、減少する相続税は150万円(500万×30%)です。 従って、 500万円の贈与をすることによって得をする金額は101.5万円です。

4千万円の贈与税はいくらですか?贈与税実質負担率

| 取得額(基礎控除前) | 特例税率 | 一般税率 |

|---|---|---|

| 税額 | 実質税負担率 | |

| 3,000万円 | 1,035.5万円 | 39.8% |

| 4,000万円 | 1,530万円 | 43.5% |

| 5,000万円 | 2,049.5万円 | 45.8% |

毎月10万円を親から贈与されたら贈与税はかかりますか?

例えば、親が毎月10万円の生活費を息子に渡すのであれば、贈与税はかかりません。 一方で、生活費一年分120万円を一括で振り込んだ場合には、必要な都度とはいえないため、贈与税が課税されます。まとめ 贈与税には年間110万円の基礎控除が用意されているので、親から100万円もらったとしても贈与税はかかりません。 しかし贈与税は贈与を受け取った側に課税されるので、両親それぞれから100万円ずつの贈与を受けた場合には贈与税が課税されてしまいます。

生前贈与で5000万円を贈与された場合、税金はいくら?

5,000万円の贈与を受けた場合、贈与税の税率は55%(基礎控除額110万円控除後)ですが、5,000万円を相続した場合の相続税の税率は15%(相続人1人の場合の基礎控除額3,600万円控除後)です。

貯金5,000万円を超えたら投資を行い、インフレに備えたり、余裕のある生活を送るための資産を増やしたりしていくことが必要です。 貯金5,000万円を超えたら検討するべき投資方法は、投資信託と株式投資、不動産投資、定期預金、ヘッジファンドの5つです。

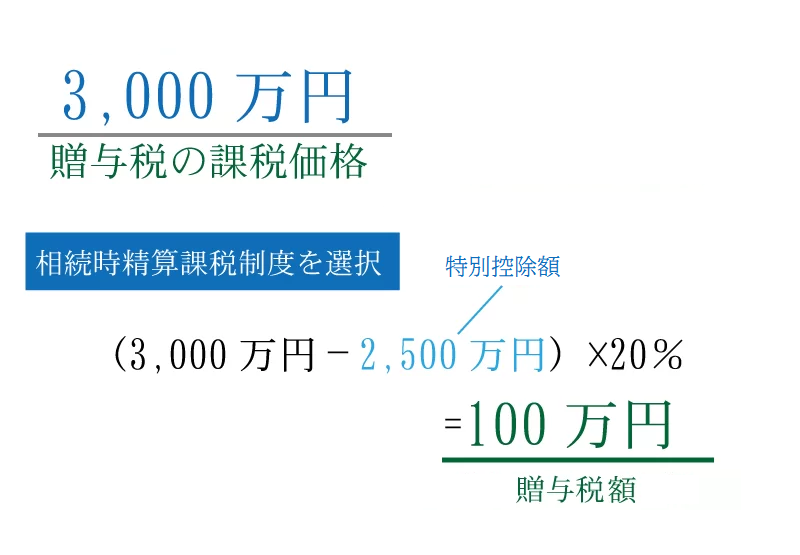

生前贈与で300万円を贈与したら税金はいくらですか?

生前贈与は、暦年課税制度を用いると110万円の基礎控除を受けられるため、300万円の贈与を受けても実際の税率はおよそ6.3%です。 課税対象部分に10%以上課税される相続税と比較し、節税につながりやすいでしょう。 また一度にまとまった金額の贈与を受ける際には、相続時精算課税制度の利用が役立ちます。非課税の対象となるのは、両親や祖父母から資金を贈与された人たちのうち、令和5(2023)年3月31日までに20歳以上50歳未満の人です。1,000万円までが非課税となりますが、結婚のための資金は300万円までが非課税枠となります。(2) 贈与税の計算(暦年課税)

| 基礎控除後の課税価格 | 特例贈与 | 一般贈与 |

|---|---|---|

| 税率 | 税率 | |

| 3,000万円以下の金額 | 45% | 50% |

| 4,500万円以下の金額 | 50% | 55% |

| 4,500万円超 | 55% |

両親から多額のお金をもらっても、1年間に1人の人がもらった合計額が年間110万円以下なら贈与税はかからないのです。 逆に110万円を超えるなら、贈与された年の翌年3月15日までに贈与税の申告・納付が必要です。

両親からの贈与で非課税になるのはいくらまでですか?贈与税は、暦年課税として毎年1月1日~12月31日の贈与について、贈与を受けた人(受贈者)に贈与税が課せられます。 親子間であっても贈与税の課税対象となります。 ただ、贈与税には基礎控除があり、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税はかかりませんし、申告も不要です。

親の相続子供はいくらまで無税?遺産の総額が3,600万円以下なら無税

法定相続人が1人のときの基礎控除は3,600万円で、以降、法定相続人が1人増えるごとに600万円ずつ加算します。 したがって、遺産総額が3,600万円以下であれば無税です。 3,600万円を超えていても法定相続人が2人以上いて、遺産総額が基礎控除以下であれば相続税は発生しません。

60歳で5000万以上の貯金がある人はどれくらいの割合ですか?

PGF生命が2000名に調査した「2023年の還暦人(かんれきびと)に関する調査」によると、2023年に60歳を迎える方のうち、5000万円以上貯金している方は、17.3%となっています。 割合としては決して多くはありませんが、実際に存在していることが分かります。

月1万円の貯金だと、貯金800万円を超えるには67年かかることになり、20歳から貯金を始めたとすると87歳でようやく達成します。人から財産を贈られると贈与税が発生しますが、例外もあります。 国税庁によると「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」は、対象外となる贈与の例です。 結婚祝いは祝物にあたるため、社会通念上相当と認められる範囲であれば、贈与税はかかりません。両親から多額のお金をもらっても、1年間に1人の人がもらった合計額が年間110万円以下なら贈与税はかからないのです。 逆に110万円を超えるなら、贈与された年の翌年3月15日までに贈与税の申告・納付が必要です。